Características sociodemográficas de embarazadas adolescentes

Sociodemographic characteristics of pregnant adolescents

Guillermo Alejandro Herrera-Horta1* http://orcid.org/0000-0002-3573-2397

Zurelys Gutiérrez-García1 http://orcid.org/0000-0002-0549-4359

1Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”, Pinar del Río, Cuba.

*Autor para la correspondencia: e-mail: guillermoalejandroherrerahorta@gnail.com

Recibido: 09/01/2024

Aceptado: 14/03/2024

RESUMEN

Introducción: el embarazo en la adolescencia constituye un problema de salud en muchos países y conlleva a problemas familiares que repercuten en la vida del adolescente y en la sociedad.

Objetivo: determinar algunas características sociodemográficas en embarazadas adolescentes.

Métodos: se realizó una investigación observacional, descriptiva y transversal. La muestra no probabilística coincidió con el universo de 164 embarazadas adolescentes del municipio Pinar del Río, durante los años 2021 al 2023. Se revisaron las historias clínicas individuales. Las variables estudiadas fueron: edad, estado civil, año estudiado, color de la piel, nivel de escolaridad, zona de residencia y ocupación al inicio del embarazo. Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 2016, para el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas. Se tuvieron en cuenta las normas éticas establecidas en la Declaración de Helsinki.

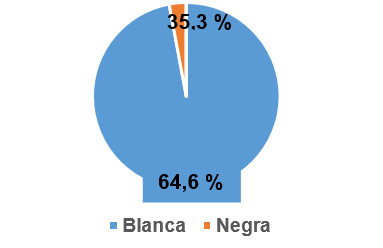

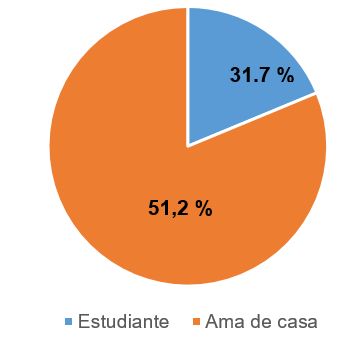

Resultados: predominaron las embarazadas adolescentes de 16 a 19 años (91,40 %) y solteras (89,60 %). El año 2022 (47,50 %) fue el de mayor incidencia; prevalecieron las embarazadas de piel blanca (64,60 %), nivel de escolaridad medio básico (69,50 %), que vivían en zonas rurales (62,80 %) y que al inicio del embarazo eran amas de casa (51,20 %).

Conclusiones: predominaron las embarazadas adolescentes en las edades de 16 a 19 años. El año 2022 fue el de mayor incidencia de embarazos en adolescentes. Mientras que las embarazadas de color blanco, nivel de escolaridad medio básico, las residentes en zonas rurales y amas de casa, representaron el mayor por ciento de las adolescentes estudiadas.

Palabras clave: embarazo en adolescencia; escolaridad; factores sociodemográficos; medio rural; población blanca.

ABSTRACT

Introduction: Teenage pregnancy is a health problem in many countries and leads to family problems that impact the lives of adolescents and society.

Objective: to determine some sociodemographic characteristics in pregnant adolescents.

Methods: an observational, descriptive and cross-sectional study was carried out. The non-probabilistic sample coincided with the universe of 164 pregnant adolescents from the Pinar del Río municipality, during the years 2021 to 2023. Individual medical records were reviewed. The variables studied were: age, marital status, year studied, skin color, level of education, area of residence and occupation at the beginning of pregnancy. Data were processed in Microsoft Excel 2016 to calculate absolute and relative frequencies. The ethical standards established in the Declaration of Helsinki were taken into account.

Results: Pregnant adolescents aged 16 to 19 years (91.40%) and single women (89.60%) predominated. The year 2022 (47.50%) was the year with the highest incidence; pregnant women with white skin (64.60%), basic secondary education level (69.50%), who lived in rural areas (62.80%) and who were housewives at the beginning of pregnancy (51.20%) prevailed.

Conclusions: Teenage pregnancy was predominant between the ages of 16 and 19. The year 2022 was the year with the highest incidence of teenage pregnancies. While pregnant women of white color, with a basic secondary education level, those living in rural areas and housewives, represented the highest percentage of the adolescents studied.

Keywords: educational status; pregnancy in adolescence; rural area; sociodemographic factors; white people.

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, es una fase de adaptación a los cambios corporales y determinaciones relacionadas con la independencia psicológica y social.(1) La organización Mundial de la Salud define la adolescencia como: la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años y la dividen en dos fases: la adolescencia temprana (de 10 a 14 años) y la adolescencia tardía (de 15 a 19 años).(2,3) Otros como Pina y Sintes la dividen en: adolescencia temprana (de 10 a 14 años), adolescencia intermedia (de 15 y 16 años) y tardía, entre (de 17 y 19 años).(3) Cruz-Sánchez expone otra clasificación de adolescencia e incluso la divide por sexos.(1,4)

En la adolescencia se producen cambios endocrinos y morfológicos como la aparición de los caracteres sexuales secundarios, la transformación y crecimiento de los genitales, la aparición de la menarquia en la niña y la eyaculación en el varón. En esta etapa del ciclo vital se alcanzan los caracteres sexuales de la adultez, termina el crecimiento y los adolescentes construyen sus proyectos de vida.(1-4)

En Cuba la edad promedio de ocurrencia de la menarquía es de 13,01 años, según un estudio nacional de crecimiento y desarrollo, que indica una disminución en la edad.(3,5) La maduración sexual en las adolescentes puede ser precoz o tardía. La maduración precoz influye en su comportamiento sexual y aumenta el riesgo de intercambio sexual en edades tempranas,(6) en contextos de riesgo y por diferentes razones, entre ellas: complacer a su pareja, la curiosidad y el deseo sexual propio de la edad. Las adolescentes se dejan llevar por sus impulsos, sin pensar en el riesgo de un embarazo.(7)

El embarazo precoz es un problema social, relacionado con el desarrollo económico de cada país, vinculado además con el nivel de escolaridad de la adolescente y las limitaciones económicas.(8) Las adolescentes que se embarazan, por lo general abandonan los estudios, ven frustrado su futuro, están obligadas a criar a sus hijos, casi siempre como madres solteras, en condiciones adversas y sin la madurez psicológica necesaria para ello, lo que afecta la dinámica familiar habitual.(11,12)

Aunque la fecundidad en Cuba es baja, en la adolescencia se mantiene elevada, con un incremento en la captación de embarazo en estas edades.(12) Según el Anuario Estadístico de Salud 2022, en ese año disminuyeron las tasas de fecundidad, en mujeres en edad fértil, excepto en los grupos de edades de 15 a 19 años y de 40 a 44.(13) Esto trae como consecuencia un incremento en las embarazadas adolescentes con diferentes características por zonas, regiones y provincias del país.(14,15)

El embarazo en la adolescencia es preocupación de muchos estados, los cuales reconocen la prioridad de su atención, en diferentes acuerdos, conferencias y eventos internacionales.(14) En Cuba existe el Programa Nacional de Salud para la Atención Integral diferenciada en la adolescencia, así como los objetivos de trabajo e indicadores del Ministerio de Salud Pública, todos en función de mejorar la atención del adolescente, evaluar las necesidades y modificar los factores de riesgo en este grupo.(12) Lo descrito hasta el momento demuestra que el embarazo en la adolescencia es un problema de salud en los diferentes países incluyendo Cuba.

El presente estudio tiene como objetivo determinar algunas características sociodemográficas de las embarazadas adolescentes en el municipio de Pinar del Río.

Se realizó una investigación observacional, descriptiva y transversal en el municipio Pinar del Río durante los años 2021 al 2023.

La muestra no probabilística de 164 embarazadas adolescentes, coincidió con el universo. Se revisaron las historias clínicas individuales de cada embarazada, de donde se obtuvieron las variables a estudiar: edad (grupos de edades: de 12 a 15 y de 16 a 19 años), estado civil (casada y soltera: se consideró no estar formalmente casada por el registro civil), año de estudio (2021 al 2023), color de la piel (blanca y negra), nivel de escolaridad (primario: sexto grado terminado, secundario: noveno grado terminado, técnico medio: nivel técnico terminado), zona de residencia (rural y urbana) y ocupación al momento del embarazo (ama de casa, estudiante, trabajadora).

Los datos fueron procesados en Microsoft Excel 2016, para el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas, así como el almacenamiento de la información. Se tuvieron en cuenta las normas éticas establecidas para este tipo de investigación, según la Declaración de Helsinki.

En el estudio predominaron las embarazadas adolescentes en el año 2022, 78 (47,40 %), las edades comprendidas entre 16 y 19 años, 150 (91,40 %) y las solteras, 154 (93,90 %). (Tabla 1).

Tabla 1 – Total de embarazadas adolescentes según edad y estado civil por año de estudio

|

Grupo de edades |

Año |

Total n=164 |

||||||

|

2021 n=25 |

2022 n=78 |

2023 n=61 |

||||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

|

|

12 a 15 |

1 |

0,60 |

9 |

5,40 |

4 |

2,40 |

14 |

8,60 |

|

16 a 19 |

24 |

14,60 |

69 |

42,00 |

57 |

34,70 |

150 |

91,40 |

|

Total |

25 |

15,20 |

78 |

47,40 |

61 |

37,10 |

164 |

100,00 |

|

Estado civil |

||||||||

|

Soltera |

23 |

14,20 |

71 |

43,29 |

60 |

36,58 |

154 |

93,90 |

|

Casada |

2 |

1,21 |

7 |

4,26 |

1 |

0,60 |

10 |

6,10 |

|

Total |

24 |

15,41 |

78 |

47,55 |

61 |

37,18 |

164 |

100,00 |

Fuente: historias clínicas.

Figura 1. Total de embarazadas según el color de la piel.

Fuente: historias clínicas.

La mayoría de las adolescentes tenían un nivel de escolaridad medio básico, 114 adolescentes (69,50 %), seguidas por el nivel técnico medio, 34 (20,70 %) y primario, 16 (9,70 %). (Figura 2).

Figura 2. Total de embarazadas según el nivel de escolaridad

Fuente: historias clínicas

Según la zona de residencia de las embarazadas adolescentes, predominaron las que vivían en zonas rurales 62,80 % del total. (Tabla 2).

Tabla 2 – Total de embarazadas adolescentes según la zona de residencia

|

Zona de residencia |

Año |

Total |

||||||

|

2021 n=25 |

2022 n=78 |

2023 n=61 |

||||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

|

|

Rural |

14 |

8,50 |

51 |

31,00 |

38 |

23,10 |

103 |

62,80 |

|

Urbana |

11 |

6,70 |

27 |

16,40 |

23 |

14,10 |

61 |

37,20 |

|

Total |

25 |

15,20 |

78 |

47,50 |

61 |

37,10 |

164 |

100,00 |

Fuente: historias clínicas.

De las adolescentes embarazadas, 51 (20 %) eran amas de casa al momento del embarazo. Ninguna era trabajadora. (Figura 3).

Figura 3. Total de embarazadas adolescentes según su ocupación.

Fuente: historias clínicas.

De 1990 al 2014, el 82 % de la fecundidad en las adolescentes cubanas correspondía al grupo de 15 a 19 años, con aumento de los embarazos e interrupciones en este grupo poblacional.(14) Lo anterior demuestra que la adolescencia tardía, se ha caracterizado por ser la etapa donde el embarazo precoz es más frecuente. En el estudio realizado por Gálvez-Henry y cols. se demostró que el grupo de adolescentes de 17 a 19 años fue el más representativo.(16)

Otro estudio realizado por Jácome-Gallegos y cols. también refleja al grupo de edad de 17 a 19 años, como el más frecuente en las embarazadas adolescentes.(17) Murguecia-Silva y cols. encontraron que el mayor porciento de embarazadas adolescentes pertenecía a la etapa tardía de la adolescencia (93,20 %).(18) Estas investigaciones coinciden con los resultados del presente trabajo en el que las adolescentes de 16 a 19 años representaron el mayor porciento de embarazadas.

En la adolescencia tardía el adolescente ha culminado gran parte de su crecimiento y desarrollo, tiene que tomar decisiones importantes en cuanto a su educación y ocupación. En esta etapa, ha alcanzado el control de sus impulsos, la maduración de su identidad y de su vida sexual, estas características lo hacen sentir un adulto joven. Es por ello que el embarazo precoz en esta etapa de la vida es más frecuente que en las etapas anteriores.(1-4)

En el presente estudio las adolescentes solteras predominaron con respecto a las casadas, lo que pudiera estar relacionado con las relaciones casuales, frecuentes en la actualidad. En el estudio realizado por Vargas y Anglade en países como Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, un tercio de las adolescentes estuvieron en unión conyugal, con una tendencia de adolescentes sexualmente activas, sin unión conyugal. En estos países predominaron las relaciones premaritales casuales.(19)

Autores como Gálvez-Henry y cols. encontraron en su investigación que más del 50 % de las embarazadas adolescentes se encontraban sin pareja, en relación con un menor porciento que tenían pareja.(16) La mayoría de las madres adolescentes sin pareja estable, sufren las consecuencias de esta situación, ya que son obligadas a criar a sus hijos en condiciones adversas, sin la madurez psicológica necesaria, lo que constituye, a largo plazo, un obstáculo para su desarrollo en las esferas económica, social, científica y cultural.(11,16)

Predominó en la presente investigación, el color blanco de la piel en las embarazadas adolescentes, lo que difiere del estudio realizado por Vallejo-Ochoa y cols. en el cual, el color de piel negro fue el más representativo.(20)

Muguercia-Silva y cols. en su estudio demostraron altos índices de deserción escolar en el nivel medio básico, lo que implica una menor instrucción para enfrentar el embarazo en la adolescencia y el cuidado del bebé.(18) Gálvez-Henry y cols. encontraron en su investigación un predominio de igual nivel de educación en las adolescentes embarazadas.(16) Ambos estudios coinciden con los resultados del presente trabajo, mientras que difiere con lo expuesto por García-Odio y cols. y Castañeda-Paredes y cols. quienes encontraron el predominio de la deserción escolar y el nivel educacional primario.(21-22) Los autores consideran que el grado de escolaridad es importante para los proyectos de vida de las adolescentes.(18)

La zona de residencia puede incidir en el incremento de la fecundidad y el embarazo en la adolescencia. En el estudio realizado por González-Galván se señala, que el residir en localidades rurales puede estar relacionado con un mayor número de embarazos en adolescentes, el autor considera, además, que puede estar asociado al inicio temprano de las uniones conyugales en estas zonas. En Cuba, poco menos del 10 % de los embarazos adolescentes se encuentran en zonas no urbanizadas del país con relación a la ciudad de La Habana.(23)

En coincidencia, Molina-Gómez y cols. refieren en su estudio que vivir en zonas rurales pudiera ser un factor de riesgo del embarazo en la adolescencia.(11) En el municipio de Riohacha en Colombia, Bueno-Villar y cols. encontraron que la falta de información sobre la sexualidad y el acceso a métodos de planificación en las zonas rurales del municipio donde se realizó el estudio, se puede considerar un problema de salud en las adolescentes de la comunidad indígena de la zona.(24)

Molina-Cintra expuso en su estudio que, en Guantánamo, el municipio especial Isla de la Juventud, Mayabeque, Holguín y Granma, el aporte de nacimientos de madres menores de 15 años en zona rural, es considerable.(14) En el presente estudio los autores encontraron que las embarazadas adolescentes residentes en la zona rural, fueron las más representadas en los tres años estudiados, lo que coincide con los trabajos descritos con anterioridad y difiere de lo encontrado por Valladares-González y cols. quienes exponen que el 60 % de las embarazadas adolescentes estudiadas residían en zona urbana.(25)

El embarazo en adolescentes sigue siendo un problema de salud en Cuba, a pesar del Programa Nacional de Educación Sexual representado por el Centro Nacional de Educación Sexual y del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, que llega a todos los lugares del país por igual, con predominio en zonas rurales y especialmente en las provincias orientales, donde el índice de fecundidad es mayor.(14,21)

El resultado de esta investigación, en cuanto a la ocupación de las adolescentes en el momento del embarazo, coincide con lo encontrado en el estudio de Bendezú y cols. donde el 56 % de las embarazadas adolescentes eran amas de casa, seguidas de las que estudiaban, mientras, que en el grupo control las mujeres de 20 a 34 años (60 %) eran obreras.(25) Valladares-González y cols. expusieron que el 82,50 % de las adolescentes participantes en la investigación, eran estudiantes, seguidas de las amas de casa, resultado diferente al encontrado en este trabajo.(26)

En cuanto al tipo de actividad que desempeñaban las jóvenes al momento del embarazo, Álava-Mariscal y cols. encontraron en el cantón Babahoyo de la provincia de los Ríos en Ecuador, que el 100 % de las adolescentes embarazadas entrevistadas manifestaron que no se sienten preparadas para enfrentar la tarea de madre y se desempañaban como amas de casa.(10)

Mingo-Carchi en su investigación demostró que, dentro de las características sociodemográficas que pueden llevar el embarazo adolescente a complicaciones, están: las adolescentes provenientes de zona rural, el nivel de escolaridad medio básico o inferior, las adolescentes solteras, con bajo nivel socioeconómico y las amas de casas o estudiantes.(27)

El embarazo en la adolescencia sigue siendo un problema de salud y social, relacionado con factores demográficos, socioeconómicos, psicológicos y de educación, entre los que se destacan: inicio precoz de las relaciones sexuales, el nivel de escolaridad, la zona donde viven las adolescentes y pertenecer a una familia disfuncional. Las adolescentes que se embarazan abandonan sus estudios y ven frustrado su futuro.(11)

Ante estos resultados es necesario evaluar las políticas de salud sobre todo el Programa de Educación Sexual, encaminado a elevar el conocimiento de los adolescentes sobre la sexualidad y el riesgo de un embarazo en edades tempranas.

Las historias clínicas incompletas fueron limitantes del trabajo, por lo que se debe trabajar en organizar y recopilar todos los datos posibles para futuras investigaciones.

CONCLUSIONES

El embarazo en la adolescencia fue más frecuente en las edades de 16 a 19 años y el año 2022, el de mayor incidencia de embarazadas adolescentes. Predominaron las embarazadas solteras, de color blanco y nivel de escolaridad medio básico. Las residentes en zonas rurales y amas de casa, representaron el mayor por ciento de las embarazadas estudiadas.

1. Cruz-Sánchez F. Adolescencia. En: Castro-Pacheco BL, Machado-Lubían M del C, López-González L del R, Corcho-Martínez A, Álvarez-Hernández A, Gutiérrez-Díaz A, et al. Pediatría Diagnóstico y Tratamiento [Internet]. 3ra ed. La Habana: Ciencias Médicas; 20l6 p. 44-51. [citado 14 Jul 2023]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/pediatria_diagnostico_ttmo_3eraedicion/pediat_diagn_tratamiento_completo.pdf

2. Pineda-Pérez S, Aliño-Santiago M. "El concepto de adolescencia." En: Pineda-Pérez S, Aliño-Santiago M. Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salud en la adolescencia [Internet]. La Habana: Ciencias Médicas; 2002 [citado 19 Dic 2021]15-23 Disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56326595/Adolescia_Capitulo_I-libre.pdf?1523838856=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEl_concepto_de_adolescencia.pdf&Expires=1733778376&Signature=SmtJ8i0lpZfb2rT7rPySh1QNkonF3Utam2PFrY3EYQyqujGt5Trv0IwyudISEMtJ0d42CGyLcbq7UwcNtE36mQr2p02A7jNxIsky~cufHmqmGwaXz32eKXT76av8Aap5H05LlSiYwwlEfkfyK91gug9mMmTBCdpCLM4tgzV8rQT1H78Pzr7ID4GnHrBNd36JdI~3ZscNOsSSesMcMpqpJMRo91-KtQhSPD~eRrlBOvRkuab3DCgI-lUiirbI5oRGJrVfQMR~swdZSBCukDTDIcQUmtRmp-zvoRyeixM9z96L0xYAIrY6rYbJ44Suu~Ot-LR-cL6IU3o8ADmWd-GVeg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

3. Barcos-Pina I, Álvarez-Sintes R. Atención al Adolescente. En: Álvarez-Sintes R, Hernández-Cabrera GV, García-Nuñez RD, Barcos-Pina I, Baster-Moro JC. Medicina General Integral [Internet]. Tomo I Salud y medicina. Vol 2. 4ta ed. La Habana: Ciencias Médicas; 2022. p. 124-130. [citado 20 Ene 2023]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/libros_texto/mgi_tomoi_vol2_4taed/mgi_tomoi_vol2_4taed.pdf

4. Cruz-Sánchez F. Adolescencia. En: De la Torre-Montejo E, González-Posada JP. Pediatría [Internet]. Tomo VII. La Habana: Ciencias Médicas; 2012. p.438-74. [citado 14 Jul 2023]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/pediatria_tomovii/pediatria_tomovii_completo_nuevo.pdf

5. Gutiérrez-Muñiz JA, Berdacos-Gómez A, Esquivel-Lausurique M, Jiménez-Hernández JM, Posada-Lima E, Romero-del Sol JM, et al. Crecimiento y Desarrollo. En: De la Torre-Montejo E, Gonzále-Posada P. Pediatría [Internet]. Tomo I. La Habana: Ciencias Médicas; 2006 p. 47-78. [citado 14 Jul 2023]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/pediatria_tomoi/completo.pdf

6. Cortez-Alfaro A. Prevención de la Violencia en la Niñez y la Adolescencia [Internet]. La Habana: Ciencias Médicas; 2023. [citado 14 Oct 2023]. Disponible en http://bvs.sld.cu/libros/prevencion_ninez_adolescencia/prevencion_%20violencia_ninez_adolescencia_completo.pdf

7. Ministerio de Salud Pública (Cuba), Departamento Materno Infantil. Manual para la atención a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia [Internet]. La Habana: Ciencias Médicas; 2019 [citado 12 Feb 2021]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros/manual_atencion_salud_sexual/manual_%20salud_sexual_adolescencia.pdf

8. Zambrano-Pinargote EA, Mendoza-Bravo K. El embarazo precoz y su impacto en la vida personal, familiar y académica de las estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscal Portoviejo. Cognosis [Internet]. 2020 [citado 12 Oct 2021];V:55-70. Disponible en: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/download/2287/2399

9. Organización Mundial de la Salud. Salud para los adolescentes del mundo. Una segunda oportunidad en la segunda década [Internet]. Ginebra: OMS; 2014. [citado 12 Oct 2021]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/141455/WHO_FWC_MCA_14.05_spa.pdf

10. Alava-Mariscal EM, Gómez-Puente AV, Otero-Tobar LL, Moran-Calderón JA. Causas relacionadas con el embarazo precoz en adolescentes del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos. Rev. Cient. Cienciaeduc [Internet]. 2020 [citado 12 Oct 2021];l(8):[aprox. 16 p.]. Disponible en: https://cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/download/27/46

11. Molina-Gómez AM, Pena-Olivera RA, Díaz-Amores CE, Antón-Soto M. Condicionantes y consecuencias sociales del embarazo en la adolescencia. Rev cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2019 [citado 18 Nov 2021];45(2):e218. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubobsgin/cog-2019/cog192q.pdf

12. Ministerio de Salud Pública (Cuba). Programa Nacional de Salud para la atención integral en la adolescencia. Cuba 2012-2017 [Internet]. La Habana: MINSAP; 2018 [citado 12 Oct 2021]. Disponible en: http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Programa%20nacional%20de%20salud%20para%20la%20atenci%C3%B3n%20integral%20en%20la%20adolescencia%20(Cuba).pdf

13. Ministerio de Salud Pública (Cuba). Anuario Estadístico de Salud 2022 [Internet]. La Habana: Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud; 2023 [citado 12 May 202023]. Disponible en: Disponible en: https://files.sld.cu/bvscuba/files/2023/10/Anuario-Estadistico-de-Salud-2022.pdf

14. Molina-Cintra M de la C. Tendencias de la fecundidad adolescente en Cuba hasta el 2020. Rev Nov Pob [Internet]. Set 2021 [citado 21 Oct 2022];17(34):29-65. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v17n34/1817-4078-rnp-17-34-29.pdf

15. Molina-Cintra M de la C, Quintana-LLanio L, Rodríguez-Javiquè DC, Rodríguez-Gómez G, Albizu-Campos Espiñeira JC, Aja-Díaz A. La fecundidad en Cuba. Miradas a diferentes contextos. Anales de la ACC [Internet]. 2020 [citado 21 Oct 2022];18(4):[aprox.18 p.]. Disponible en: https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/download/682/700

16. Gálvez-Henry F, Rodríguez-Sánchez BA, Lugones-Botell M, Altunaga-Palacios M. Características epidemiológicas del embarazo en la adolescencia. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2017 [citado 21 Oct 2022];43(3):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/gin/v43n3/gin03317.pdf

17. Jácome-Gallegos CS, Parra-Torres SY, Pacha-Tamay CL. Factores que inciden en el embarazo precoz de las adolescentes de Pasaje, Ecuador. Pol. Con [Internet]. 2021 [citado 18 Nov 2022];6(7):1200-11. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9556458.pdf

18. Muguercia-Silva JL, Vázquez-Salina M, Estrada-Ladoy L, Bertrán-Bahades J, Morejón-Rebelo I. Características de las adolescentes embarazadas en un área de salud. Rev. Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2018 [citado 12 Oct 2022];36(3):e1207. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v36n3/1561-3038-mgi-36-03-e1207.pdf

19. Vargas F, Anglade B. Determinantes y efectos del embarazo en la adolescencia en Centroamérica, República Dominicana y Haití. Washington, D.C: Banco Iberamericano de desarrollo [Internet]. Abr 2021 [citado 21 Oct 2022]. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Determinantes-y-efectos-delembarazo-en-la-adolescencia-en-Centroamerica-Republica-Dominicana-y- Haiti.pdf?download=true

20. Vallejo-Ochoa EL, Cubillo-Chungata KE, Yautibug-Sagñayn TS, Llumitaxi-Chilquina JL, Guzmán-Guzmán NM. Trastornos hipertensivos en gestantes adolescentes atendidas en el hospital general docente de Riobamba. TALENTO [Internet]. 2019 [citado 12 Oct 2022];VI(2):99-110. Disponible en: https://web.archive.org/web/20200508145905id_/https://talentos.ueb.edu.ec/index.php/talentos/article/download/163/231

21. García-Odio AA, González-Suarez M. Factores de riesgo asociados a embarazadas adolescentes. Rev. Ciencias Médicas de Pinar del Río [Internet]. 2020 [citado 12 Oct 2022];22(3):[416-27]. Disponible en: https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/download/3459/pdf

22. Castañeda-Paredes J, Santa-Cruz-Espinosa. Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes. Enfermería Global [Internet]. 2021 [citado 12 Oct 2022];(62):109-17. Disponible en: https://revistas.um.es/eglobal/article/download/438711/302671

23. Gonzales-Galván H. Evolución del embarazo adolescente en el contexto sociodemográfico de Cuba. Condicionantes. Pap. poblac [Internet]. 2005 [citado 12 Oct 2022];11(46):223-44. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v11n46/v11n46a9.pdf

24. Bueno-Villar MA, Nieves-Martínez MT, Jurado-Mejía YY. Factores presentes en el embarazo adolescente en una institución de Riohacha 2016-2018 [Internet]. Santa Marta: Universidad Cooperativa de Colombia; 2019 [citado 22 Ene 2022]. Disponible en: https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/bb89149d-eab6-42a1-8e43-37c5aab0e530/content

25. Bendezú G, Espinosa D, Bendezú-Quispe G, Smith Torres-Román J, Huamán- Gutiérrez RM. Características y riesgos de gestante adolescentes. Rev Peru de Ginecol y Obstet [Internet]. 2015 [citado 12 Oct 2022]:[aprox. 17 p.]. Disponible en: https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/211/a02v62n1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

26. Valladares-González AM, Carreño-Martínez G, Martínez-Sosa JB, González-Brito M. Comunicación y Cohesión en familias de adolescentes que interrumpen el embarazo en Cienfuegos. Gac. Méd. Espirit [Internet]. 2022 [citado 12 Oct 2022];24(1):46-58. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/gme/v24n1/1608-8921-gme-24-01-46.pdf

27. Mingo-Carchi VN. Complicaciones durante el embarazo en adolescentes [Internet]. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca; 2020 [citado 22 Ene 2022]. Disponible en: https://dspace.ucacue.edu.ec/server/api/core/bitstreams/faf93b06-82ca-4c48-9c3e-00408f57df61/content

Conflictos de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores

Guillermo Alejandro Horta-Muñoz: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, administración del proyecto, redacción, revisión, edición y aprobación de la versión final.

Zurelys Gutiérrez-García: conceptualización, análisis formal, investigación, redacción, revisión, edición y aprobación de la versión final.

Financiación

Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”, Pinar del Río, Cuba.

|

|

ECIMED |

|

|

EDITORIAL CIENCIAS MÉDICAS

|

||

|

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International |

||